- Auteur Victor Ducrest

- Temps de lecture 18 min

Sur les pas de Charles Garnier : entre Nice et Bordighera

La longue histoire de Charles Garnier, célèbre architecte du XIXᵉ siècle, connu pour l’Opéra de Paris, se poursuit sur la Riviera, dont il tomba amoureux. On lui doit notamment l’Observatoire de Nice, l’Opéra de Monte-Carlo ainsi que de célèbres villas « Garnier » jusqu’à Bordighera.

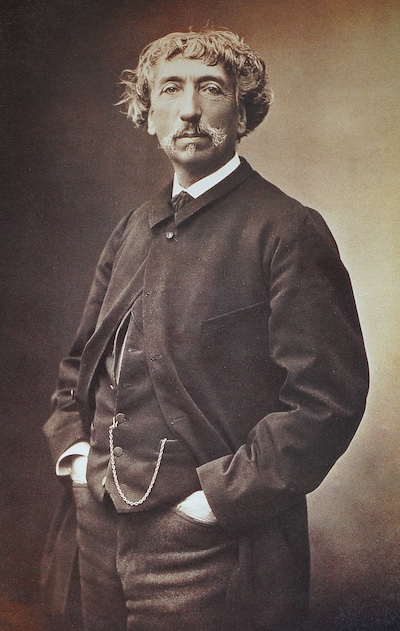

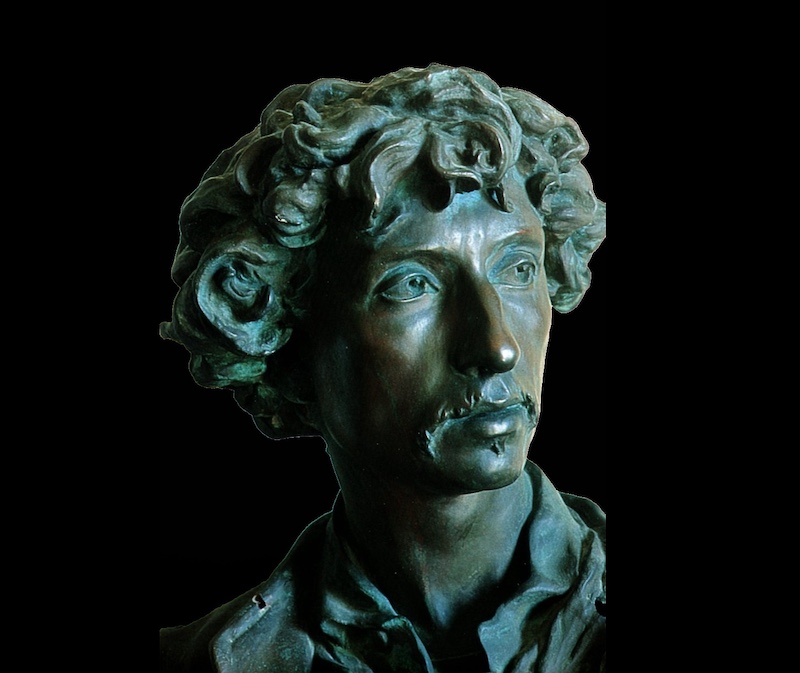

Certes le grand œuvre de Charles Garnier est à l'évidence l'Opéra de Paris, le célèbre Palais Garnier qui a mis quinze ans à se bâtir et dont on fête le 150e anniversaire tout au long de cette année. C'est d'ailleurs une des rares constructions de notre patrimoine qui porte le nom de son architecte. Même le polytechnicien Gustave Eiffel - avec qui Garnier a travaillé - a fait oublier que l'architecte de la tour éponyme était un certain … Stephen Sauvestre !

La majesté de l'Opéra Garnier a peut-être fait oublier aussi que l'architecte parisien, Charles Garnier, lauréat du « Premier Grand Prix de Rome » en 1848 et membre de l’Institut de France au fauteuil de son maître Victor Baltard en 1874, s'était pris d'amour pour la Riviera et qu'il y avait conçu des bâtiments du patrimoine et des villas tout à fait remarquables.

C'est ainsi que nous vous proposons de marcher sur les traces de celui qu'on a parfois surnommé « le Véronèse de l'architecture » ; entre Nice et Bordighera, en passant par Monaco. Entre le début des années 1860 lorsqu’il découvre Menton, et 1898, l’année de son décès. Entre l'Observatoire de Nice, le casino-théâtre de Monte-Carlo, et les villas de plaisance méditerranéennes comme la villa Maria Serena de Menton ou encore la villa Garnier de Bordighera.

De l’Opéra de Paris aux rivages méditerranéens : les débuts de Charles Garnier

Pour ses études et son activité professionnelle, Charles Garnier s’est très souvent déplacé, même si c’est dans un périmètre relativement circonscrit. En France bien sûr, mais aussi en Italie où il a séjourné comme pensionnaire à l’Académie de France dans la Villa Médicis de Rome en 1849. En Grèce, de 1852 à 1853 pour étudier l’architecture antique, puis la même année, à Constantinople, capitale de l’empire Ottoman où il découvre un Orient proche qui le fascine.

De Paris à Bordighera : la Méditerranée de Charles Garnier

Les Riviera française et italienne, il les explore vraiment lorsqu’il a quarante-six ans, en 1871, et il ne s’en détachera plus. Au moment de la Commune de Paris, l’Opéra, dont Charles Garnier est officiellement l’architecte, en est à sa dixième année de travaux et les événements insurrectionnels en arrêtent brutalement le déroulement. Un moment difficile avec un chantier à l’arrêt transformé en entrepôt et en arsenal, un changement de régime et pas d’argent. Dès lors Charles Garnier, qui a consacré toute son énergie à ce projet, décide de s’éloigner de la capitale et prend le train avec son épouse pour Menton. C’est à partir de là qu’il découvre Bordighera et entamera une carrière qu’on peut qualifier de « méditerranéenne ». Il y construit sa résidence d’hiver qu’il occupe en alternance avec son appartement du 90 boulevard Saint Germain. En parlant de Bordighera, il se plaisait à dire : « y a-t-il quelque chose de plus caractéristique, de plus oriental, de plus « Mille et une nuits ? ».

Paris–Bordighera au XIXᵉ siècle : 1 100 km et 31 heures de trajet

Pour donner une idée de ce que pouvait représenter le voyage entre Paris et Bordighera, il faut se rappeler que le train de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée arrive à Nice en 1864, à Monaco en 1868, à Menton en 1869 et à Vintimille en 1872. D’après le guide « Les stations d’hiver de la Méditerranée » de Paul Joanne édité chez Hachette en 1878, le trajet entre Paris et Menton (1 112 km) prenait 26 heures 15 minutes et 31 heures par les trains express !

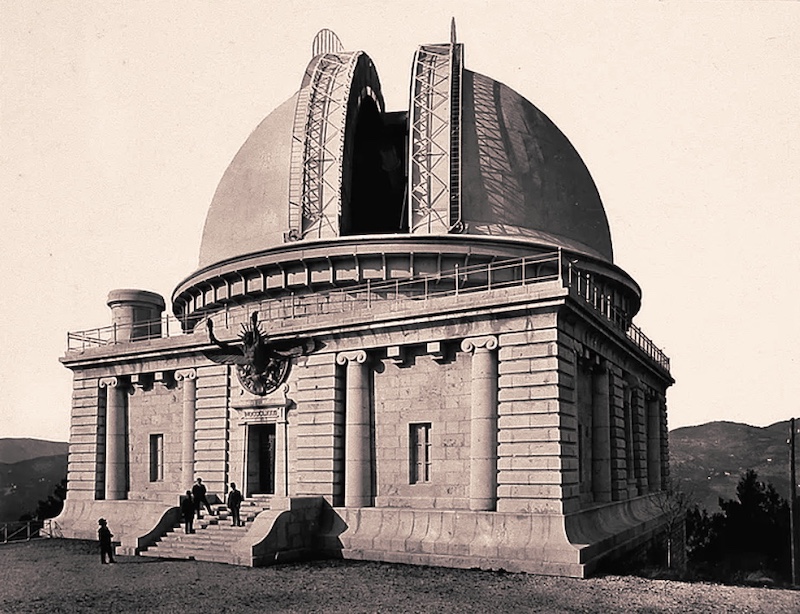

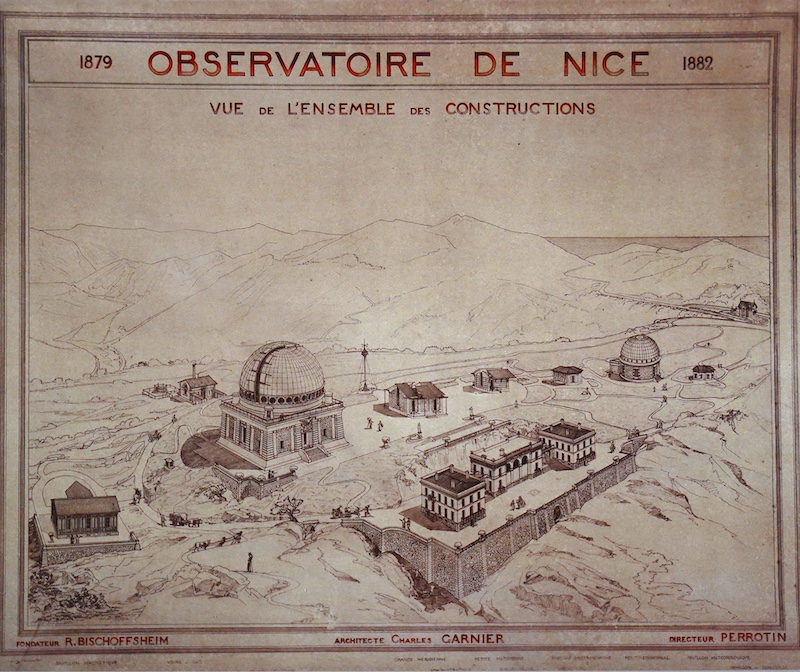

L’Observatoire de Nice (1881-1887)

L’Observatoire de Nice, labellisé « Patrimoine du XXe siècle » en 1994, est une vraie curiosité à découvrir. D’abord parce que Charles Garnier a conçu cet ensemble fonctionnel de concert avec Gustave Eiffel, ensuite parce que ce projet scientifique imposait un certain type de contraintes auquel Charles Garnier n’était pas habitué. L’initiative en revient à Raphaël Bischoffsheim (1823-1906), centralien, banquier, député des Alpes maritimes, et mécène passionné d’astronomie qui connaissait bien Charles Garnier pour lui avoir demandé de lui construire une villa à Bordighera.

Un monument de science et d’architecture

Il existait d'autres observatoires en France, à Bordeaux, à Besançon, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Meudon. Mais ils manquaient d'instruments puissants comme il en existait en Russie, aux États-Unis ou en Angleterre. C'est ce qui poussa Raphaël Bischoffsheim à vouloir « élever à la science française un monument durable et digne d'elle ». En 1879 il passe la commande à Charles Garnier qui s'adjoindra l'ingénieur Gustave Eiffel pour mener à bien sa mission.

Le site du Mont-Gros à Nice, culminant à 375 m et situé au nord-est de Nice, a été choisi par une commission de trois astronomes académiciens pour sa proximité de la ville et en même temps son relatif isolement, ainsi que pour sa position qui offre une vue large et un horizon libre dans toutes les directions.

De cet ensemble architectural qui comprend à l’époque une diversité de constructions à vocation scientifique, technique, administrative et d’habitation, dispersées sur un terrain de trente-cinq hectares, nous ne dirons qu'un mot du bâtiment principal : celui qui abrite la grande lunette équatoriale pour laquelle Gustave Eiffel a conçu la célèbre coupole flottante et Charles Garnier le socle et le soubassement dont l'importance est primordiale pour garantir la stabilité des instruments d'observation.

Cette partie du bâtiment est inspirée des mastabas égyptiens, tombeaux des hauts personnages de l’État dans l’ancien empire qui ressemblent à une pyramide tronquée. On peut penser que Charles Garnier a choisi ce style en référence à la culture de l'antiquité égyptienne et de l'importance qu'elle accorde à la position des astres dans la fondation et l'implantation des enceintes sacrées.

Un joyau scientifique et artistique signé Garnier

Charles Garnier, en tant qu'architecte, savait fort bien qu'un observatoire ne peut avoir le luxe d'un musée et que les préoccupations de l'architecte ne devaient se porter qu'incidemment sur les manifestations artistiques. Mais on sait aussi que l'une des signatures de Charles Garnier, en tant qu'artiste, était la conjugaison de tous les arts. La première version du projet comprenait un projet d’allée avec dix-huit statues. Le Bureau des Longitudes s’inquiète du prix trop élevé du projet et Charles Garnier doit simplifier ses compositions. Finalement des dix-huit statues il n'en restera que deux : « l'Astronomie » du sculpteur Jules Thomas et « la Physique » d'Aimé Millet. Resteront également aussi la sculpture de Paul Armand Bayard de la Vingtrie, le curieux « Apollon sortant du zodiaque » (Apollon à la tête de pharaon et qui porterait ouvertement des attributs rosicruciens), placé au-dessus de l'entrée du Grand équatorial, deux sculptures sur la façade de la bibliothèque et une grosse boule de pierre représentant l'équateur céleste à l'entrée de l'observatoire.

En six ans a été réalisé ce site astronomique de première importance que l'on vient visiter de très loin. L'Observatoire de Nice fait partie actuellement d'un ensemble plus vaste dénommé « l'Observatoire de la Côte d'Azur » (OCA) qui a pour mission la recherche scientifique, l'observation, la diffusion des connaissances et la coopération internationale. Il est associé au campus Valrose à Nice, à Sophia Antipolis et au site d’observation du plateau de Calern. On peut le visiter sur réservation.

Le Casino de Monte-Carlo (1878-1879)

20 km plus loin, on retrouve Charles Garnier à Monaco, mais un Charles Garnier qu’on a l’impression de connaître ou de reconnaître, tant le Casino de Monte-Carlo et sa salle de concert sont de la même veine que le célèbre Opéra de Paris.

Charles Garnier et la métamorphose du Casino de Monte-Carlo

Monaco, dans les années 1860, au moment où la France récupère la Savoie et Nice, n'avait rien d'une ville florissante. La route entre Nice et Monaco était en construction et la principauté était dans une situation financière déplorable. L'idée d'introduire « une salle de jeux, de concert et autres divertissements », pouvait séduire des hommes d'affaires, comme cela avait été le cas dans certaines villes thermales. Un premier casino vit le jour en 1863, conçu par l'architecte Godineau de la Bretonnerie. On en confia la direction au financier Francis Blanc, qui avait fait fortune en Allemagne dans le milieu des jeux et s'était approprié la gestion de la Société des Bains de mer. Il décide d'embellir ce casino et fait appel à Charles Garnier pour créer une salle de concert, le reste étant confié à son collègue Jules Dutrou qui avait déjà travaillé pour la société et pour la construction de l'hôtel de Paris à côté du casino.

De Mozart à Verdi : la Salle Garnier, écrin de l’art lyrique à Monaco

Les conceptions architecturales de Charles Garnier veulent s'accorder avec les fonctions du bâtiment. Pour Charles Garnier, la salle de spectacle doit permettre aux gens qui l'occupent de se réunir d'échanger, de voir et d'être vu : « tout aura un air de fête et de plaisir ». Les travaux vont vite : ils commencent en 1878 et se terminent en 1879. Comme il en a l'habitude, Charles Garnier s'adjoint une pléiade d'artistes, peintres et sculpteurs qui ornementeront la construction et mettront à l'honneur six compositeurs : Mozart, Hérold, Rossini, Glinka, Gounod, et Verdi. Cette salle, notamment, après la nomination de Raoul Gunsbourg à sa direction en 1892, est devenue un haut lieu de l’art lyrique et chorégraphique, accueillant notamment les ballets russes de Diaghilev pendant vingt ans.

Actuellement le visiteur ne reconnaîtra pas la salle telle que l’a conçue Charles Garnier à l’origine, car elle a subi des modifications pour s’adapter aux nouveaux spectacles programmés, mais il retrouvera cette atmosphère néo-baroque qui fait le charme incontestable de son architecture.

Les villas « Garnier »

La conception de villas de plaisance est un autre aspect moins connu de l’activité professionnelle de Charles Garnier. La « Côte d’Azur » est une invention relativement récente dont le nom a été donné en 1887 par le sous-préfet Stephen Liégeard qui avait donné cette expression pour titre à l’une de ses publications. Avant de devenir le lieu d’élection des aristocrates argentés et des artistes en vue, grâce à son climat hivernal de rêve, à ses bains de mer réputés pour soigner la tuberculose, à la construction d’une route reliant Nice à l’Italie et au développement du chemin de fer, elle n’était qu’une suite de petits villages de pêcheurs.

La demande est forte pour la construction de villas d’agrément et cela inspire à Charles Garnier une réflexion dans son livre « L'histoire de l'habitation humaine ». Il constate que « l'uniformité semble devenir la loi universelle », particulièrement dans les villes. « Le pittoresque et le caractère individuel n'ont plus de place dans les constructions d'aujourd'hui » et restituer leurs droits au pittoresque et à la diversité lui paraît une exigence prioritaire de l’architecte contemporain. Pour ce qui est de l’habitat rural, il analyse l’exemple des deux villas qu’il a construites à Bordighera : la sienne et celle que lui a commandée Raphaël Bischoffsheim, mécène que nous avons évoqué plus haut à propos de l’Observatoire de Nice.

La Côte d’Azur avant la Côte d’Azur : les villas de Garnier

« Extérieurement, ces habitations de plaisance ne présentent plus guère l'aspect majestueux, mais souvent monotone, qui plaisait au siècle passé : on évite les formes froides et sévères, on préfère une architecture plus libre dans ses allures ; quelque peu même de fantaisie n'est pas pour effrayer. Les fanatiques de la ligne droite eux-mêmes laissent à la ville les façades uniformes, comprises dans un même plan, terminé par une même ligne horizontale ; il demandent à la campagne des silhouettes plus accidentées, plus pittoresques, avec des corps de bâtiments en saillie, de hauteurs variées, des balcons, des loggias, des campaniles, un ensemble svelte qui s’harmonise avec le ciel clair et chaud de l'été, et qui exprime si bien le principal charme de la vie rurale : une heureuse indépendance. »

Jean-Michel Leniaud souligne que, dans cette perspective, « la qualité des points de vue dont on jouit à partir des différentes pièces doit constituer un souci majeur ». La tour-belvédère fait partie de la signature de Charles Garnier. Qu’il soit pour les uns comme un minaret qui domine l’espace environnant, ou inspiré des tours de guet lombardes, le belvédère (beau-voir, en italien) est un lieu d’observation tourné vers l’extérieur comme le sont les loggias et les terrasses orientées vers la Méditerranée.

Menton et le style de Charles Garnier

À Menton, nous savons que Charles Garnier a été très présent. Il connaît la ville depuis le temps des diligences, puisque son premier passage remonte à 1863 lorsque, avec son collaborateur Louis-Victor Louvet, il commence son enquête sur les grands théâtres d'Italie et d'Europe centrale. Mais nous manquons de preuves tangibles qui attestent sa participation effective à des constructions dans la ville, même s’il existe des arguments convaincants de son influence artistique.

La villa Maria Serena à Menton, une architecture Garnier ?

Dans la ville du citron, on lui avait attribué au moins deux constructions commanditées par le comte Louis Alexandre Foucher de Careil (1826-1891), écrivain, ambassadeur de France et sénateur. Entre 1882 et 1855, il aurait construit la villa Maria Serena, 21 Promenade Reine-Astrid, et entre 1892 et 1895 une seconde villa dite « villa Foucher de Careil », 81 boulevard de Garavan.

En fait, pour la villa Maria Serena il semble que ce soit l’architecte Scipion Aimé Jeansoulin – il a donné son nom à une rue de la ville – qui ait réalisé les plans de cette habitation inspirée par le « style Garnier ». Située juste à la frontière italienne, elle est entourée d’un jardin exotique remarquable. Elle appartient actuellement à la ville et peut être visitée.

Bordighera, c’est l’Orient !

Nous terminerons notre périple à Bordighera à 15 km de Menton.

Replaçons-nous à l’époque de Charles Garnier et lisons le guide Joanne « Les stations d'hiver de la Méditerranée ». Au sortir de Vintimille en direction de Bordighera, « quand on a franchi le pont de la Nervia, on entre dans une autre partie du monde. Ce n'est plus l’Europe, c'est l'Asie ou l'Afrique ; ce n'est plus l'Italie… c'est la Syrie, c'est la Palestine, c'est l'Algérie. » Et un peu plus loin : « De l'autre côté du cap San Ampeglio, sur le versant Est du promontoire, s'étend une véritable forêt de palmiers. C'est sur la lisière de cette forêt que, en 1872 et 1873, M. Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, membre de l'Institut, a fait construire une charmante villa qui sera désormais l'une des curiosités de Bordighera et de la Ligurie. »

Depuis 1954 la villa Charles Garnier appartient à la congrégation des Sœurs de Saint Joseph d'Aoste. Non seulement elle se visite, mais elle fonctionne comme une maison d’hôte où il est possible de séjourner. Elle a conservé son côté convivial avec des fresques, des caricatures et des dessins laissés par les nombreux invités de Charles Garnier qui y organisait avec sa femme les dîners du vendredi. Une grande palmeraie en restanques, à laquelle Charles Garnier tenait beaucoup, entoure la maison.

L'imposante villa Bischoffsheim à Bordighera

La villa Bischoffsheim, plus imposante que la villa Garnier, a été est construite sur un modèle similaire, mais son histoire de vie est un peu différente dans la mesure où elle a été très rapidement mise en location puis achetée et rebaptisée en 1896 « Etelinda » par le nouveau propriétaire anglais Lord Strathmore Claude Bowes-Lyon, grand père de la reine Elizabeth II, en référence à l'opéra composé par sa sœur Mildred Marion, puis rachetée par la reine d’Italie Margherita de Savoie. Celle-ci s’est fait construire à côté une habitation plus grande – la villa Regina Margherita – par l’architecte Luigi Broggi. Actuellement la villa appartient à la ville et, restaurée par la Fondation Famille Terruzzi, elle fait partie du Musée Reine Margherita, qui présente la collection d'art de la famille Terruzzi lors de visites guidées.

Influence et postérité de Charles Garnier

La célébrité de Charles Garnier est incontestable. Malgré ses origines modestes, sa formation académique de prestige a fait que sa clientèle s’est composée essentiellement d’institutions d’État, d’institutions culturelles et scientifiques de renom, de mécène et de familles fortunées.

Il a réuni autour de lui un ensemble d’artistes, peintres, sculpteurs, décorateurs, qui lui ont été fidèles, ne serait-ce qu’en amitié, une sorte d’atelier Garnier. Les étiquettes n’ont pas manqué pour caractériser son style : style Beaux-Arts, éclectique, néo-baroque, néo-maniériste, avec une pointe de classicisme… On se souvient de la réplique de Charles Garnier à l’impératrice Eugénie qui avait soutenu son concurrent Viollet-le Duc pour la construction de l’Opéra de Paris et qui se serait demandé : « Qu'est-ce que c'est que ce style-là ? Ce n'est pas un style !... Ce n'est ni du grec, ni du Louis XV, pas même du Louis XVI. » et Charles Garnier aurait répondu : « Non, ces styles-là ont fait leur temps... C'est du Napoléon III ! Et vous vous plaignez ! ».

En même temps, il s’est trouvé historiquement à un tournant brusque de l’art moderne, avec ses nouveaux matériaux, avec l’idée que l’artiste se doit d’être provocateur, avec une critique qui a évolué, et avec un public qui a beaucoup changé dans ses goûts et dans son appartenance sociale. Le Second Empire, décrié à bien des égards, avait-il fait son temps ? Beaucoup l’ont pensé. Et pourtant, certains, dans les milieux artistiques le redécouvrent, des expositions l’honorent, des livres jusque-là peu nombreux sont édités.

Un indice intéressant : l’Opéra Bastille est loin d’avoir relégué l’Opéra Garnier au rang des maisons d’opéras périmées !

Références bibliographiques

Jean-Lucien Bonillo et al., Les Riviera de Charles Garnier et Gustave Eiffel, Le rêve de la raison, Ed. Imberrnon, bilingue, Marseille, 2004, page 208

Charles Garnier et Auguste Ammann, L'histoire de l'habitation humaine, 1892, page 895

Bruno Girveau et al., Charles Garnier, un architecte pour un Empire, Ed. Beaux-Arts de Paris, 2010, page 248

Jean-Michel Leniaud, Charles Garnier, Monum, Editions du Patrimoine, 2003, page 175

Michel Steve, La Riviera de Charles Garnier, Ed. Demaistre, Coll. Guides d'Azur, Nice, 1998, page 47