- Auteur Isabelle de Montfumat

- Temps de lecture 16 min

À Arles, les « Rencontres de la Photographie » choisissent de mettre en lumière l’image d’une autre époque

Avec près de 160 000 visiteurs l’année dernière, les Rencontres de la Photographie d’Arles sont incontestablement le rendez-vous mondial des amateurs passionnés de la photographie contemporaine. Pour cette édition 2025, nous vous proposons une visite guidée de 5 expositions incontournables, à voir jusqu’au 5 octobre 2025.

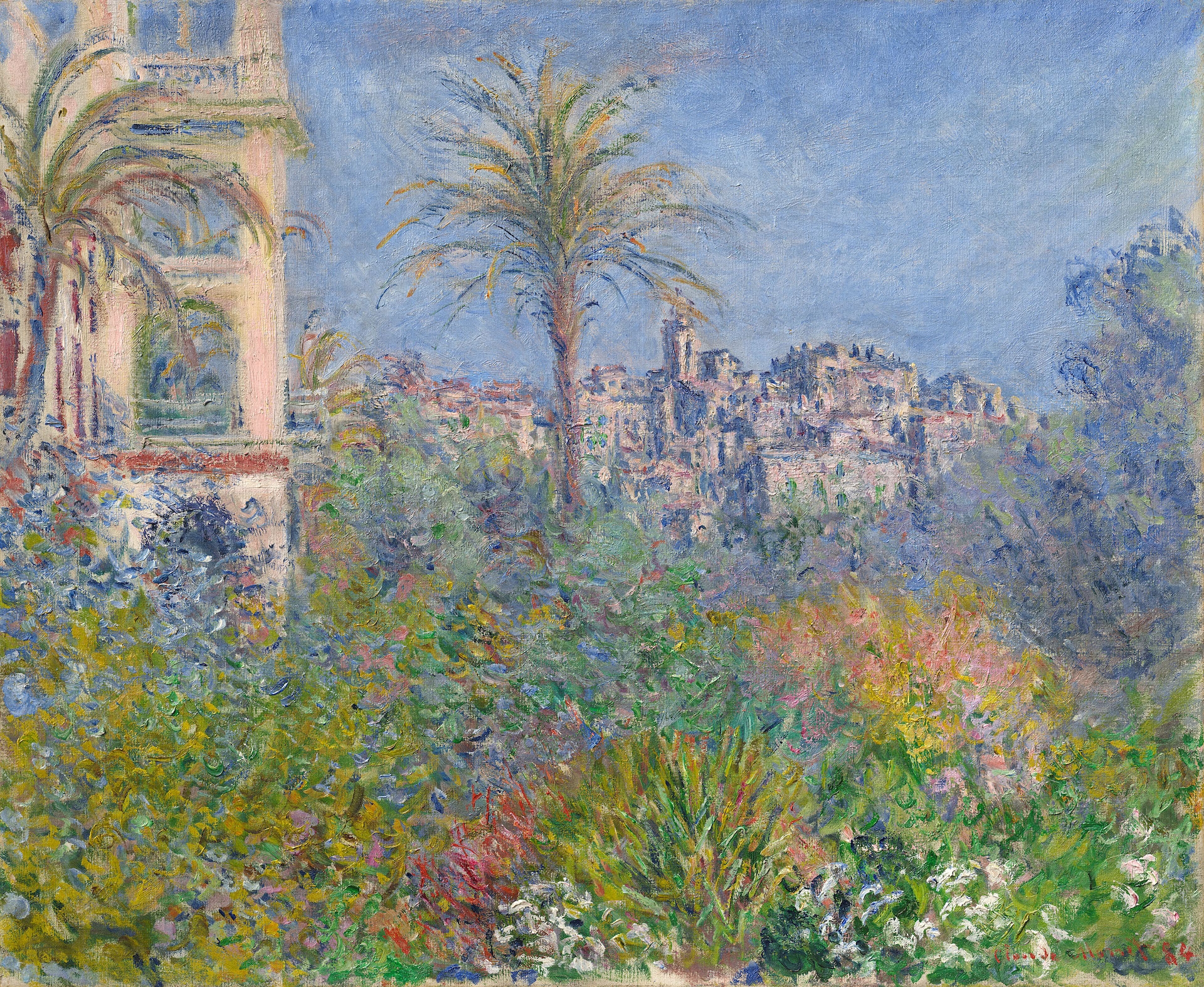

© Claudia Andujar. De la série Rua Direita, São Paulo, SP, vers 1970. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Instituto Moreira Salles

Pour cette 56 ème édition déployée sous la forme d’un parcours de plus de 40 expositions, Les Rencontres de la Photographie d'Arles 2025 posent la question de l’image dans sa forme « sociétale ». En faisant le choix d’exposer des tirages des années 1970 à 1990, jusqu’aux signatures anonymes, le premier festival de photographie de renommée internationale fait la part belle aux cultures minoritaires et au monde underground, découvrant alors une société en cours de transformation sur le plan moral, éthique et politique.

Si les sujets traités hier par les artistes semblent en apparence être les mêmes aujourd’hui, il n’en est rien. Devant ces photographies surannées, face aux crises profondes que traversent notre temps, ces images font l’éloge d’une époque presque oubliée, révolue, sans retour possible.

« Dans l’esprit de la pensée d’Édouard Glissant, qui célèbre l’entrelacement des cultures et la richesse des rencontres, cette nouvelle édition du festival propose d’explorer l’image sous une forme polyphonique. Ici, la photographie ne se limite pas à un regard exotisant : elle inscrit l’ailleurs dans une dynamique d’échange et de « traduction culturelle », prolongeant la réflexion de l’anthropologue Alban Bensa. Ici, la photographie y est envisagée comme un outil de résistance, de témoignage et de transformation sociale face aux crises contemporaines ». Christian Wiesner, Directeur des Rencontres d’Arles.

« Cette édition met à l’honneur l’Australie et le Brésil, à travers plusieurs expositions collectives qui ne manqueront pas de révéler la singularité et la vitalité de ces scènes artistiques ». Rachida Dati, Ministre de la Culture.

Les Rencontres la Photographie d'Arles 2025

Parmi la richesse de la programmation, cinq expositions incontournables se distinguent et ont retenu notre attention. Tout d’abord pour leur authenticité et leur langage universel, pour leur qualité artistique bien sûr, et surtout pour leur capacité à nous apprendre de notre temps.

Saison France-Brésil 2025

Alors que les Rencontres ont privilégié deux continents aussi vastes qu’opposés, plusieurs expositions sont consacrées au Brésil. En écho à la Saison France-Brésil 2025, l’exposition intitulée « Aux futurs ancestraux » questionne l’héritage colonial, les luttes des communautés afro-brésiliennes, indigènes et la cause LGBT.

Claudia Andujar, « A la place des autres »

Par ailleurs, Claudia Andujar, l’immense photographe brésilienne avec l’exposition « A la place des autres » nous présente ses meilleures séries photographiques qui ont fait le tour du monde. (Maison des Peintres, Arles).

Née en Suisse en 1931, la photographie de Claudia Andujar, célèbre pour son travail sur les Indiens Yanomani est présentée par le biais de ses premières images indigènes qui l’a fait connaître à l’échelle internationale.

Dès les années 1970, alors qu’elle subissait de plein fouet les tragédies des camps de concentration de la 2nd guerre mondiale, Claudia Audujar commence une nouvelle vie au Brésil, qui deviendra sa terre d’adoption. Installée à l’âge de 25 ans, à Sao Paulo, elle commence à s'intéresser à la photographie et parcourt l'Amérique latine.

La photographie lui permet d’entrer en contact avec les autres et d’appréhender la complexité du réel en allant à la conquête de nouveaux territoires.

Cette grande photographe engagée montre ses immersions dans différents contextes sociaux : son lien avec des communautés vulnérables, son admiration pour la photographie humaniste, sa quête du dépassement du réalisme photographique par l’expérimentation, son admiration précoce pour la « nature photographique » font d’elle, une artiste affranchie.

Ainsi, elle se rend alors pour la première fois dans la région centrale du Brésil. Là, elle photographiera les Indiens Karaja : « first self-assigned project », son premier projet d’auteur.

Dès lors, sa photographie traduit une exigence toujours renouvelée. Elle entreprendra un long périple, pour aller à la rencontre du peuple Yanomani, ce peuple amérindien parmi les plus importants de l’Amazonie brésilienne qui à ses côtés, luttant pour la reconnaissance de leur territoire fut préservé dans un grand parc naturel et fit reconnaître leurs droits.

Partageant leur cosmogonie et au-delà des préjugés, la photographie brésilienne prend alors une nouvelle dimension. Et celle de Claudia Audujar rimera avec l’esthétisme et la politique qui sous-tendra de manière indissociable tout son travail d’artiste émérite. Telle une « chamane urbaine », elle défie les règles du documentaire : sans forme fixe, ni sens prédéfini, ses images se transforment selon qui les invoque.

Photographe de grand talent, Claudia Audujar ne s’inscrit pourtant pas dans une forme « anthropologique » de la photographie. Bien au contraire, elle en fait un acte de résistance, qui sans relâche s’inscrit dans un rapport émotionnel et se définit sous le joug de la transmission.

Aux Rencontres de la Photographie d'Arles 2025 est présentée une rétrospective de différentes séries qui ont permis à Claudia Audjar de construire et d’approfondir sa vision photographique : les Familles brésiliennes (1962-1964), son travail éditorial avant- gardiste pour le magazine Realidade (1966- 1971), ses réflexions sur la féminité dans A Sônia (1971), la photographie de rue originale de Rua Direita (vers 1970), et ses premières incursions dans la forêt amazonienne (1970-1972).

Cette exposition met ainsi en lumière l’extraordinaire contribution de Claudia Andujar, tant sur le plan symbolique de la photographie contemporaine que de son engagement, pour les civilisations soumises à toutes formes d’oppressions, et faisant la part belle à la défense des droits de l’homme, à la préservation de l’environnement et à la diversité culturelle mondiale.

Aujourd’hui ses œuvres exceptionnelles sont conservées dans les plus grandes collections au monde, notamment au Museum of Modern Art de New-York, et à la George Eastman House de Rochester. En France, en 2020, la fondation Cartier lui avait consacrée une importante exposition.

Carine Krecké, « Perdre le Nord »

Lauréate du Luxembourg de la Photographie 2025, l’exposition de Carine Krecké, « Perdre le Nord », pose la question de l’image dans notre société contemporaine. (A la Chapelle de la Charité).

Née en 1965, Carine Krecké, artiste au parcours interdisciplinaire entre art, littérature et géopolitique donne lieu à une réflexion sur l’image en général. Elle pose la question de l’information et de celui qui l’a reçoit. Avec une intelligence palpable et sensible, l’exposition montre sa démarche tout en mettant en tension, la part du réel et sa représentation.

Carine Krecké questionne la pertinence du regard, face à la guerre et aux images qui en témoignent.

En juin 2018, l’artiste luxembourgeoise Carine Krecké tombe par hasard sur une série de photos sur Google Maps montrant la destruction d’Arbin, une ville de la banlieue Nord-Est de Damas.

Avec « Perdre le nord », Carine Krecké revient sur une immersion totale et intime dans un univers qui n’était pas le sien : la guerre en Syrie. Elle déconstruit et (re)construit son expérience d’investigation, à la fois affective et immersive, en prenant du recul face aux images, aux protagonistes et aux enjeux de son enquête.

Dès lors, ces images déclenchent une sorte d’obsession qui, pendant six ans, la pousse dans une quête effrénée à l’information. Face à la masse d’informations à vérifier, Carine Krecké mène son enquête sans relâche, recoupant les témoignages depuis son écran d’ordinateur.

Plongeant au cœur des réseaux officiels, des forums et des plateformes d’échange de tous horizons, elle explore les récits de destins tragiques, collectifs et individuels. Elle n’hésite pas à s’exposer au danger, en s’immergeant et s’immisçant dans des discussions, en infiltrant des réseaux et en s’appropriant des outils d’investigation et d’analyse.

extrait de Prête-moi tes yeux (Le dénonciateur),

vidéo, 2025. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Le visiteur est littéralement submergé par l’intensité des images qui se succèdent dans une muséographie sobre et rythmée, transcrites en format vidéos. Les spectateurs sont invités à expérimenter par eux-mêmes, cette forme d’errance photographique, fait d’information et de perceptions.

En effet, par contraste, le dispositif scénique intensifie le message dans sa forme la plus ultime, tant la nature de ces documents collectés, les récits et les fragments visuels interagissent avec l’architecture des lieux. Confronté à ces visions recomposées, le public devient acteur de l’expérience, y apportant son propre vécu, ses émotions et ses interprétations.

Ses films sont une invitation à repenser notre rapport à l’information et à l’image en temps de conflit. Ici, proche d’un récit fragmenté, l’œuvre de Carine Krecké nous touche profondément. Bref, une exposition à voir… tant l’artiste nous interroge sur l’impact de l’image dans notre société contemporaine.

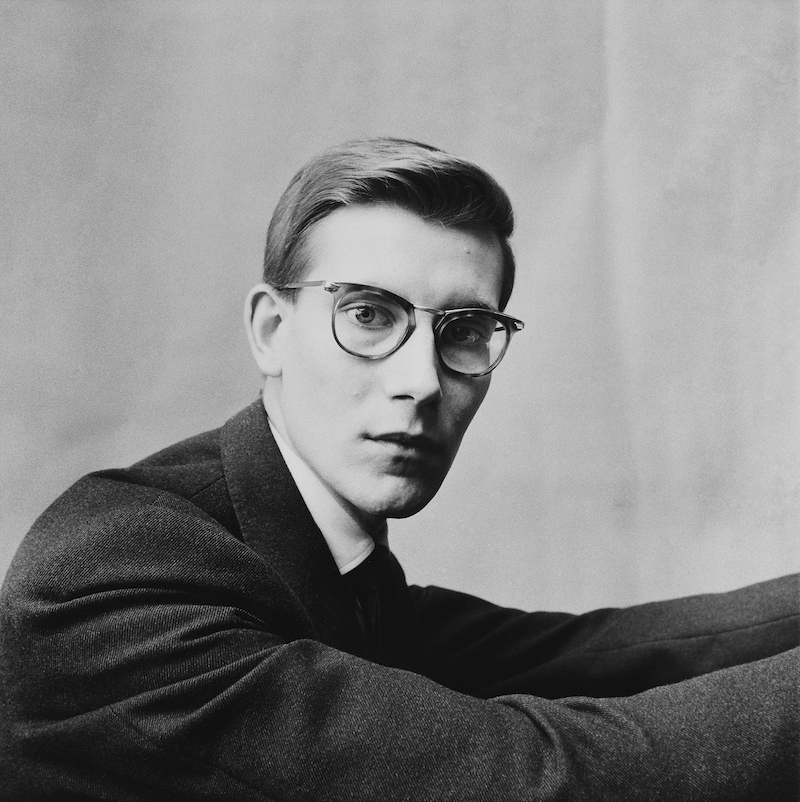

« Yves Saint-Laurent et la Photographie »

Une exposition qui se distingue, avec les plus grands photographes du XXème Siècle. (Luma, Arles).

Les Rencontres d’Arles présentent, pour la première fois, une exposition inédite qui raconte autant l’histoire de la mode que celle de la photographie.

Conçue à partir de la collection photographique du Musée Yves Saint Laurent (Paris), l’exposition « Yves Saint Laurent et la photographie » propose de montrer la relation unique qu’entretenait le couturier avec ce médium et les plus grands photographes de leur temps.

Ainsi, l’exposition est conçue en deux parcours.

L’un réunit plus de 80 œuvres, retraçant chronologiquement l’évolution des images et de la mode, devenues de véritables œuvres d’art à part entière et que nous connaissons tous.

A travers Yves Saint Laurent, c’est autant l’histoire de ce couturier de génie qui est ici convoquée, que celle prêtée aux plus grands photographes du 20ème Siècle, qui laissant libre cours à leur imagination, réussissent à entrer de plain-pied dans l’histoire de photographie elle-même. En effet, ces photographies sont devenues des monuments de l’image contemporaines, tant elle font parties de notre imaginaire collectif.

Chacun avec leur style, Richard Avedon, David Bailey, Cécil Beaton, Guy Bourdin, Robert Doisneau, Horst P Horst, Dominique Issermann, Jacques Henri Lartigue, Harry Meerson, Sarah Moon, Irvin Penn, Bettina Reims, David Seidner, Jeanloup Sieff... ont contribué à montrer le génie de ce couturier hors pairs, mais aussi à créer des œuvres à part entière qui ont fait le tour du monde.

Tous magnifiant le talent de ce couturier qui a épousé son époque, depuis ses débuts chez Dior, jusqu’aux derniers instants, rendus immortels, par son portrait nu ou pour son dernier défilé organisé au Centre Georges Pompidou.

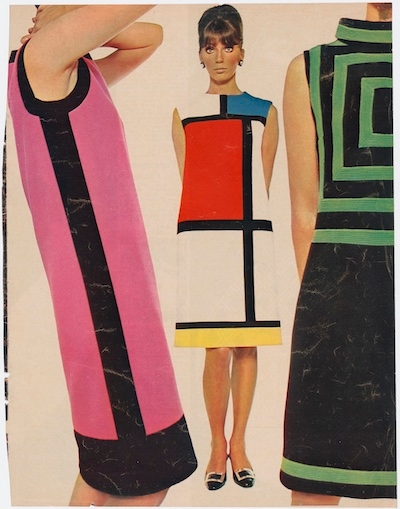

Robes de cocktail de la collection haute couture

automne-hiver 1965

dite « hommage à Piet Mondrian ».

Avec l’aimable autorisation d’Yves Saint Laurent /

Jeanne Lanvin-Castillo / Peter Knapp.

S’inspirant des courants de l’époque, nous ne pouvons qu’être émerveillés par les portraits saisissants d’Irving Penn, ceux de Bettina Rheims, de JeanLoup Sieff…ou encore celui de William Klein ou du célèbre photographe Richard Avedon..Chaque photographie montre à la fois la forme de l’immédiateté qu’impose le défilé de mode, autant que l’empreinte d’une époque qui nous échappe pourtant.

Ces images iconiques nous livrent un Yves Saint Laurent authentique, reliant la photographie à sa propre démarche de créateur qui s’inscrit résolument dans une société encline avec son temps.

L’autre parcours est présenté comme un cabinet de curiosités. Retraçant ces mêmes années à travers la présentation d’environ 200 objets issus des archives du Musée Yves Saint Laurent (Paris) : planches-contacts, cahiers de publicité, catalogues de campagne, coupures de presse, magazines et photographies personnelles témoignent du rôle central de la photographie dans la vie du couturier comme dans l’histoire de sa maison de couture.

L’exposition nous livre un récit intemporel et universel. Ce face à face inédit « Yves Saint-Laurent et la Photographie » montre ce monde envoûtant de la mode, de la création, de l’éphémère, qui par magie nous transporte à travers ces créateurs, tous exceptionnels, ont réussis à « inventer notre temps ».

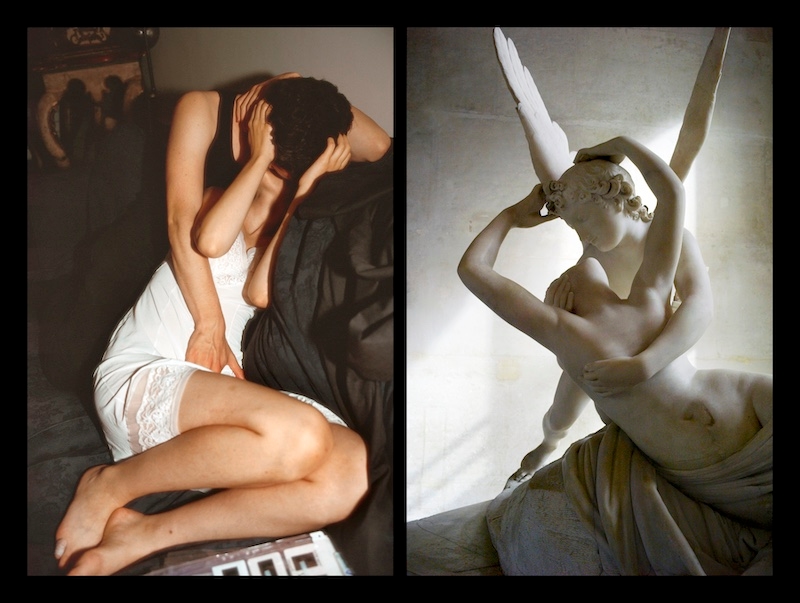

Nan Goldin, « Syndrome de Stendhal »

Si la photographie permet de se confronter au lointain, elle peut aussi saisir le personnel, l’intime. Et en la matière, peu d’artistes sont allés aussi loin que l’immense Nan Goldin. (l’Eglise Saint-Blaise, Arles)

Avec Nan Goldin, rien ne peut nous laisser indifférent, tant la force de son œuvre photographique est inégalable. Artiste émérite, Nan Goldin propose dès les années 1980, une nouvelle dimension de la photographie contemporaine avec des images fascinantes, frontales et singulières.

L’œuvre, dans sa cruauté parfois tragique, constitue une chronique de notre temps. Pour l’artiste, la photographie se livre sans détour des moments intimes, des situations douloureuses vécues à l’hôpital, des amis atteints du VIH, drogue, sexualité, l’absence, la violence sourde, les situations ambiguës.

Tout l’Œuvre est traité sous l’angle d’une intense beauté, sans exubérance, une narration d’une grande sensibilité, levant les tabous, faisant aussi l’éloge d’une société underground.

En élargissant le quotidien avec une vérité éprouvante, l’appareil photographique se transforme en témoin à charge d’une intimité tabou et permissive, un jeu de vérité où se joue aussi l’envers de la vie, et vice versa…

De retour en France, l’artiste américaine qui a vécue près de vingt ans à Paris, nous convie toutes les demi-heures - seules 25 personnes peuvent pénétrer dans l’édifice – dans l’obscurité pour découvrir, un nouveau diaporama intitulé « le Syndrome de Stendhal », qui s’inspire de ce trouble ressenti par certains voyageurs, face à une profusion de beauté.

Avec son "Syndrome de Stendhal", Nan Goldin met en regard les chefs-d’œuvre de la peinture classique et les photos de ses amis. À mesure que les minutes défilent, des toiles ou bien des statues de l’art classique, de la Renaissance et du Baroque se conjuguent avec des portraits que la photographe a pris de ses proches sur ces vingt dernières années, et ce, aux quatre coins du monde.

Ici, ils apparaissent sous les traits de figures mythologiques, parmi lesquels se comptent Diane, Cupidon, Galatée, Orphée ou encore Hermaphrodite, et semblent, dès lors, s’extirper de toute réalité temporelle. À la voix de l’artiste s’ajoutent une création musicale, une bande sonore spécialement composée par Soundwalk Collective, transportant ainsi le public dans une contemplation fascinante.

Dotée du Prix Kering 2025, Nan Goldin devenue lauréate vient d’être récompensée pour son travail qui ne cesse de nous émouvoir. Elle est considérée comme l’une des pionnières de la photographie contemporaine qui intègre volontiers des sujets intimes au point de nous subjuguer, de nous fasciner tant l’œuvre est imposante.

David Amstrong « Underground »

L’exposition « Underground » présente pour la première fois l’œuvre photographique de David Amstrong. (La Tour, Luma niveau -3).

Dans le programme associé, nous pourrons retrouver l’ami de toujours de Nan Goldin, alors transformée pour l’occasion en directrice artistique invitée, qui réunit pour la première fois en France, l’univers photographique de David Armstrong (1954-2014).

David Amstrong s’est fait connaître aux Etats-Unis dès les années 1970. Il fait partie de ce qu'on appelle le groupe des Cinq de Boston ou Boston School qui intègre ses amis Nan Goldin, Mark Morrisroe et Jack Pierson. L'esthétique de ce groupe de photographes se caractérise par son attrait pour le thème de l'intimité, les portraits et les couleurs saturées.

Décédé en 2014 à l'âge de 60 ans, les photographies de David Amstrong s’attachent principalement à photographier son époque et ses proches ; une société américaine « Underground » libre et fragile à la fois, où l’homosexualité et le bouillonnement de la ville new-yorkaise sont les principaux éléments de sa photographie.

D’une grande sobriété, ces clichés témoignent d’une jeunesse à la fois introspective et rebelle, une époque presque oubliée, des bas-fonds de la société américaine, encline à une liberté et provoquante montrant une homosexualité affranchie, peu comprise pour l’époque. En tout cas, à l’opposé même de la société américaine des années 70 à 90 ; et plus encore aujourd’hui, qui se veut prude.

Véritable document d’époque, ces œuvres frappent par leur authentique franchise - pas de filtre, pas de mensonge, ces hommes et ces femmes sont confrontées à l'objectif de ce dandy pourvu d’un œil séducteur et libertin. Ces clichés, en noir et blanc, magnifient l’existence sombre et solitaire d’une société en proie à une liberté, une vie faite d’errance personnelle et d’amour.

L’accrochage des œuvres pour cette exposition de Rencontres de la Photographie d'Arles 2025 est tout à fait remarquable. Par sa conception et son éclairage subtil, dans une salle volontairement plongée dans le clair-obscur, l’exposition crée une atmosphère propice à l’émotion et permet aux œuvres de toucher le visiteur au plus intime, au point de se sentir hypnotisés et captivés. Un Underground saisissant de beauté, abordant les sujets tabous de l’époque, et peut-être encore ceux d’aujourd’hui.

Les Rencontres d'Arles, capitale mondiale de la photographie

Bref, si Arles est devenue la Capitale mondiale de la Photographie, les Rencontres 2025 sont une fois encore une source d’exploration…?! Et si notre société contemporaine est traversée par des concepts renversés, au point de rendre tangible l’image comme héritage de sens, il convient de faire part, plus que jamais, de discernement nécessaire.